Der Wolf im Visier

... oder die lange Geschichte einer angespannten Beziehung

Von Dr. Bertram Georgii

Wolf und Mensch sind uralte Gefährten. Schon vor mehreren zehntausend Jahren hat sich der Wolf mit den Jäger- und Sammlergemeinschaften, als die wir damals durch die Lande zogen, zusammengetan. Sie haben es verstanden, ihn zu einem Begleiter auf der Jagd zu machen. Und auch der spätere Haushund stammt – mittlerweile unbestritten – vom Wolf ab. Eigentlich sind Wolf und Hund die gleiche Tierart, denn ihre DNA ist zu 99,7 – 99,9 Prozent identisch. Deshalb können sie auch fortpflanzungsfähige Mischlinge (Hybriden) zeugen. Während diese geradezu charismatische Tierart im Osten und Süden Europas überlebt hat, wurde der Wolf in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie dem übrigen Westeuropa Mitte des 19. Jahrhunderts ausgerottet. Heute leben wieder in 23 EU-Staaten Wölfe.

Inzwischen haben moderne Verhaltensforschung, vergleichenden Tierpsychologie und Tiergenetik insbesondere für die „höher entwickelten Wirbeltiere“ geistige, kognitive, emotionale und empathische Fähigkeiten und Eigenschaften belegt, dass man davon ausgeht, dass sie wahrscheinlich sogar ein Ich-Bewusstsein besitzen - eine wichtige Voraussetzung z.B. dafür, sich im Raum verorten zu können. Das könnte die seit jeher gedachte Sonderrolle des Menschen durchaus in Frage stellen – auch unser Verhältnis zu „Bruder Wolf“, wie ihn die nordamerikanischen Natives (Indianer) sahen. Und trotzdem haben sie ihn bejagt. Aber seine Situation in Nordamerika mit dessen riesigen unbewohnten Rückzugsgebieten ist zweifellos eine andere als in unserem dicht besiedelten Europa. Doch auch in Europa ist der Wolf ein natürliches Element der heimischen Tierwelt und hat damit genauso ein Recht, hier zu leben, wie Rothirsch, Biber oder Graureiher („Wölfe haben, wie alle anderen Wildtiere, ein Recht, als wildlebende Tiere zu existieren“, Berner Konvention, 1979).

Den Wölfen geht es bei uns hervorragend. Sie haben ein reiches Angebot an wilden Beutetieren (Schalenwildarten). Grund dafür ist, dass der Wolf bereits seit 1979 nach der Berner Konvention geschützt ist, weil er damals vom Aussterben bedroht war und nur noch sporadisch in Europa vorkam. Seit 1992 genießt er durch das noch schärfere Instrument der FFH-Richtlinie Schutz, in einigen EU- Ländern nach Anhang V total, in anderen eingeschränkt, nach Anhang IV. Das macht unseren Umgang mit ihm schwierig (siehe unten), u.a. auch, weil die FFH-Richtlinie ein sehr starres Instrument ist, das nicht einfach geändert werden kann.

Als sich hier vor 6.000 bis 7.000 Jahren die anatolischen, aus Vorderasien einwandernden Bauern mit Ackerbau und Viehzucht breit machten, waren Konflikte mit diesem Raubtier vorprogrammiert. Denn so wenig wie sich diese lernfähige Tierart an der Nähe von uns Menschen stört - der Wolf ist und bleibt ein Wildtier. Und da ist er nun, ob manche von uns das toll finden (Natur- und Artenschützer ebenso wie große Teile der Bevölkerung) oder eher nicht (Vieh- und vor allem Schafzüchter, für die nur ein toter Wolf ein guter ist). Sie sind einfach da. Und sie erfüllen durchaus wichtige ökologische Funktionen in der Natur. Unheimliche „wilde Bestien“ sind sie jedenfalls nicht.

Dennoch hatten die Menschen Ängste vor diesem großen intelligenten Beutegreifer.

Und schon damals waren es dieselben wie heute: Wölfe waren sehr zahlreich, setzten den Viehhaltern gewaltig zu, drangen in die Dörfer ein oder hatten Tollwut. Zwar geht heute von Wölfen keine direkte Bedrohung mehr aus. Aber Vorurteile vor dieser Tierart bestehen nach wie vor, geschürt von mehr falschen als zutreffenden Mythen einerseits und modernen Fakes andererseits (Rotkäppchen lässt grüßen).

Die Sorgen der Viehzüchter, die ihre Tiere auf der Weide leben lassen wollen, vor allem Schafe oder Ziegen, aber auch Kälber, Kühe und Pferde, sind indes berechtigt. Denn alles, was bisher an Herdenschutzmaßnahmen ausprobiert wurde blieb widersprüchlich, weil offensichtlich sehr von den landschaftlichen Gegebenheiten und der Größe der zu schützenden Weideflächen, aber auch dem Wagemut der Wölfe abhängig. An vorerster Front stehen dabei Elektrozäune. Mit ihnen können Wölfe durchaus unliebsame Erfahrungen machen, wenn sie beim ersten Auftreffen einen Schlag bekommen und dann u.U. ein Leben lang Respekt vor ihnen haben. Manche Individuen wagen es aber auch, die Elektrozäune, selbst wenn sie 1,40 Meter hoch oder sogar noch höher sind, zu überspringen. Und weil sie dabei selbst wenn sie die oberste stromführende Breitbandlitze berühren mangels Erdung keinen Schlag bekommen, machen sie das in der Folge immer wieder. Das schauen sich dann u.U. andere Rudelmitglieder ab. Der Lerneffekt bleibt aber auf diese Einzeltiere beschränkt. Elektrozäune lassen sich außerdem nur dann nutzenbringend installieren, wenn der Boden einigermaßen eben ist; im Gebirge auf den Almen (eine artenreiche Kulturlandschaft) ist das unmöglich, weil man vielerorts die Zaunstützen wegen des felsigen Untergrunds nicht tief genug in die Erde pflanzen kann und sich die vielen Unebenheiten im Gelände nicht verschließen lassen. Obendrein sind sie selbst bei staatlicher Bezuschussung teuer und machen wegen der täglich notwendigen Kontrolle viel Arbeit, die dem Landwirt nicht vergütet wird. Es ist jedoch festzuhalten, dass auf gezäunten Weiden deutlich weniger Schafe gerissen werden, als auf ungeschützten. Ebenso haben sich Herdenschutzhunde in vielen Fällen als nicht effektiv erwiesen und schon zu Unfällen mit Wanderern geführt (insbesondere, wenn diese Hunde dabeihatten). Selbst ein, zwei oder noch mehr Herdenschutzhunde bieten bei gleichzeitigen Angriffen mehrerer Wölfe keinen wirklichen Schutz bzw. können dann sogar selbst zu Opfern der Wolfsangriffe werden. Und auch Herdenschutzhunde sind teuer: 5.000 € sind durchaus üblich, und sie sind arbeitsintensiv. Die Maßnahmen sind vor allem für Hobby-Schafhalter kaum realisierbar. Einen absoluten Schutz vor Wölfen gibt es nicht. Aber einen besseren, wenn die Unterstützung der Schutzmaßnahmen eine Entbürokratisierung und großzügigere Förderung erführen.

Ein Problem ist darüber hinaus, wenn Weidetiere in panischer Angst den Wölfen im Zaun davonzulaufen versuchen, was immer wieder von neuem den Beutefangreflex eines Wolfes oder Rudels auslöst. Dann kann es schon mal zu sogenanntem „surplus killing“ (dem wiederholten Zuschlagen des Räubers) kommen, so dass bedauerlicherweise gleich mehrere Schafe auf der Strecke bleiben. Im Übrigen wirken die Wolfsrisse von Weidetieren mit an die 4.000 Individuen pro Jahr zwar erschreckend (Abb.1), aber an der Wolfsnahrung machen z.B. Schafe nur etwa 1% aus (möglicherweise doch eine Folge des Herdenschutzes).

Ein Problem ist darüber hinaus, wenn Weidetiere in panischer Angst den Wölfen im Zaun davonzulaufen versuchen, was immer wieder von neuem den Beutefangreflex eines Wolfes oder Rudels auslöst. Dann kann es schon mal zu sogenanntem „surplus killing“ (dem wiederholten Zuschlagen des Räubers) kommen, so dass bedauerlicherweise gleich mehrere Schafe auf der Strecke bleiben. Im Übrigen wirken die Wolfsrisse von Weidetieren mit an die 4.000 Individuen pro Jahr zwar erschreckend (Abb.1), aber an der Wolfsnahrung machen z.B. Schafe nur etwa 1% aus (möglicherweise doch eine Folge des Herdenschutzes).

Aufgrund dieser Probleme überlegen sich viele Schafzüchter, die Weidetierhaltung aufzugeben. Das aber wäre für den Natur- und Artenschutz ein Desaster. Denn in den letzten Jahrzehnten ist immer deutlicher geworden, welch kostengünstigen Dienst die Beweidung mancher Flächen durch Nutztiere und andere „Megaherbivoren“, wie große Weidegänger (z.B. Rothirsche) im Fachjargon auch genannt werden, für den Erhalt hochwertiger Lebensräume leisten (können), auch wenn das von der Politik noch immer viel zu wenig erkannt ist und unterstützt wird. Das sind dann zwar eher Kulturlandschaften, die jedoch viel artenreicher sind als der Wald, der sich ohne ihr Wirken mit der Zeit auf diesen Flächen breit machen würde. Das ist ein Argument, was von den Landwirten, insbesondere den Almbauern, gerne und durchaus zu Recht gegen den Wolf ins Feld geführt wird.

Auch ein großer Teil der Jägerschaft ist nicht gerade ein Freund des Wolfes, weil sie aufgrund seines Nahrungswahlverhaltens, das vor allem auf die Schalenwildarten, Jägers liebstem Kind, zielt und argumentiert zum Teil sogar damit, diese seien dann nicht mehr regulär zu bejagen. Sie verlangen deshalb eine Überführung des Wolfes ins Jagdrecht, wovon sie sich eine Erleichterung für den jagdlichen Umgang mit diesem Raubtier versprechen. Das würde aber an seinem strengen EU-Schutz nichts ändern. Die bisherigen Erkenntnisse zum Wirken des Wolfes lassen im Übrigen nicht erkennen, dass er die Schalenwildbestände reduzieren könnte, wohl aber dass er sich auf deren Verhalten und Verteilung auswirkt. Das Wild wird eventuell heimlicher und sucht sich andere Einstände als bisher.

Also dann doch vor allem Pulverdampf und Blei?

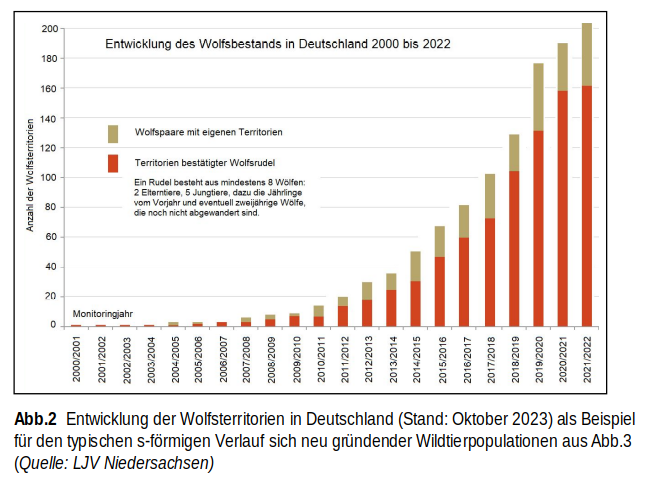

Dem steht bisher, wie gesagt, die Berner Konvention und die FFH-Richtlinie entgegen. Beide stammen allerdings aus einer Zeit, als es in Europa fast keine Wölfe mehr gab (1992) und diese Tierart ganz weit oben auf der Roten Liste stand. Inzwischen hat die europäische Wolfspopulation jedoch mit derzeit mehr als 20.000 Tieren die FFH-Bedingung eines günstigen Erhaltungszustands erfüllt (Abb.2). Dieser ist in Art.1 durch mehrere Forderungen definiert: (1) eine (artspezifische) Mindestzahl an Tieren, damit die Art nicht ausstirbt; (2) der Existenz eines für die Art geeigneten Lebensraums; (3) eines langfristig stabilen Verbreitungsgebiets. Heute würde man zusätzlich noch eine ausreichende genetische Vitalität der Wolfspopulation als wichtig ansehen. Da diese Voraussetzung in Deutschland mittlerweile erfüllt sind, sollte es möglich sein, über eine (moderate) Bejagung wenigstens in Gebieten mit besonders hoher Wolfsdichte oder besonders vielen Nutztierrissen nachzudenken (wie etwa in den deutschen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Niedersachsen, wo heute eine der höchsten regionalen Wolfsdichten Europas herrscht). Die Schweiz eine Einteilung in fünf Wolfsregionen vorgenommen, in denen angepasst an deren Wolfsbestand in begründeten Fällen ganze Rudel aufgelöst werden dürfen, wodurch ein gesamtschweizerischer Wolfsbestand erhalten werden soll. In Österreich ist eine angesichts der moderaten Wolfsansiedlung eine Bejagung noch nicht vorgesehen. Das gilt in Deutschland auch für die Mehrheit der anderen Bundesländer, abgesehen davon, dass sich auf Bundeslandebene ein günstiger Erhaltungszustand ohnehin nur in wenigen Fällen einstellen ließe; deshalb sind Alleingänge einzelner Bundesländer in Sachen Isegrim noch keine Option. Derzeit gehen die rechtlichen Bestrebungen aber dahin, den Schutzzustand der Wölfe von streng geschützt auf nurmehr geschützt herabzusetzen. In Bayern und Österreich könnte es sich anbieten mit zwei Konzepten zu fahren – für die Alpenregion und die außeralpinen Gebiete.

Dem steht bisher, wie gesagt, die Berner Konvention und die FFH-Richtlinie entgegen. Beide stammen allerdings aus einer Zeit, als es in Europa fast keine Wölfe mehr gab (1992) und diese Tierart ganz weit oben auf der Roten Liste stand. Inzwischen hat die europäische Wolfspopulation jedoch mit derzeit mehr als 20.000 Tieren die FFH-Bedingung eines günstigen Erhaltungszustands erfüllt (Abb.2). Dieser ist in Art.1 durch mehrere Forderungen definiert: (1) eine (artspezifische) Mindestzahl an Tieren, damit die Art nicht ausstirbt; (2) der Existenz eines für die Art geeigneten Lebensraums; (3) eines langfristig stabilen Verbreitungsgebiets. Heute würde man zusätzlich noch eine ausreichende genetische Vitalität der Wolfspopulation als wichtig ansehen. Da diese Voraussetzung in Deutschland mittlerweile erfüllt sind, sollte es möglich sein, über eine (moderate) Bejagung wenigstens in Gebieten mit besonders hoher Wolfsdichte oder besonders vielen Nutztierrissen nachzudenken (wie etwa in den deutschen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Niedersachsen, wo heute eine der höchsten regionalen Wolfsdichten Europas herrscht). Die Schweiz eine Einteilung in fünf Wolfsregionen vorgenommen, in denen angepasst an deren Wolfsbestand in begründeten Fällen ganze Rudel aufgelöst werden dürfen, wodurch ein gesamtschweizerischer Wolfsbestand erhalten werden soll. In Österreich ist eine angesichts der moderaten Wolfsansiedlung eine Bejagung noch nicht vorgesehen. Das gilt in Deutschland auch für die Mehrheit der anderen Bundesländer, abgesehen davon, dass sich auf Bundeslandebene ein günstiger Erhaltungszustand ohnehin nur in wenigen Fällen einstellen ließe; deshalb sind Alleingänge einzelner Bundesländer in Sachen Isegrim noch keine Option. Derzeit gehen die rechtlichen Bestrebungen aber dahin, den Schutzzustand der Wölfe von streng geschützt auf nurmehr geschützt herabzusetzen. In Bayern und Österreich könnte es sich anbieten mit zwei Konzepten zu fahren – für die Alpenregion und die außeralpinen Gebiete.

In etlichen Ländern Europas wird der Wolf im Übrigen noch immer oder wieder bejagt – ohne Ausrottungsanzeichen (u.a. Baltische Staaten, Bulgarien, Griechenland, Polen) oder es gilt, dass trotz Bejagung eine gewisse Mindestgröße als günstiger Erhaltungszustand einer Population verbleiben muss. Häufig ist die Jagd auf Gebiete beschränkt, in denen besonders viele Weidetiere leben (wie etwa den Rentiergebieten in Finnland, Schweden, Norwegen) und es werden dort dann Sonderabschüsse genehmigt. Auf dieser Basis gibt beispielsweise Schweden jedes Jahr nur eine gewisse Anzahl von Wölfen frei, um so einen günstigen Erhaltungszustand der Wolfspopulation von rund 300 Tieren (was sehr/zu wenig ist) zu sichern. Auch in Frankreich ist eine derartige Quotenregelung eingeführt worden. In manchen Ländern wird die Freigabe einer bestimmten Abschussrate damit begründet, die sonst ausufernde Wolfswilderei zu verhindern bzw. wenigstens einzudämmen.

Bei uns wird in der Regel die Entnahme (wie das beschönigend genannt wird) einzelner „auffälliger“ Wölfe propagiert, die man meint, als besondere Übeltäter oder „Schadwölfe“ identifizieren zu können. Das wird nur in seltenen Fällen gelingen und erfordert zudem eine Ausnahmegenehmigung mit oft hohem bürokratischem Aufwand. Und auch ein scheu machender Lerneffekt der Wölfe, weil es in der Nähe des Menschen oder von Weidetieren manchmal knallt, ist kaum gegeben, weder für den Rest des Rudels noch für den regionalen Wolfsbestand insgesamt. Und darauf käme es an.

Eine Alternative könnte (ich schreibe bewusst: könnte) deshalb vielleicht sein, mit einer moderaten oder bei einer Häufung von Nutztierrissen auch stärkeren generellen Bejagung ein uraltes Prinzip zu simulieren, mit dem im Laufe der Evolution Tierarten an neue Lebensbedingungen angepasst wurden: die „natürliche Selektion“1. Ihr Wirken könnten wir versuchen mit einer flächendeckenden und maßvollen Bejagung der Wölfe nachzuahmen: wir würden dann vermutlich vor allem die wenig scheuen, unvorsichtigen Wölfe erlegen, wodurch die misstrauischen scheuen Tiere in der Population allmählich zunehmen und schließlich den Hauptanteil des Bestands ausmachen würden. Anders ist eine (gewollte) größere Scheu des Wolfes und damit mehr Distanz zu uns Menschen nicht zu erreichen. Ob das so funktioniert, wissen wir aber nicht2. Und die Bejagung müsste stets den Erhalt eines günstigen Erhaltungszustands der Wolfspopulation sichern. Außerdem könnte eine derartige Bejagung – und das ist ein sehr ernstzunehmendes Aber – zur Folge haben, dass sie zur Störung bzw. Auflösung der Struktur von Wolfsrudeln führt (Abschuss von Elterntieren, Fortpflanzung von fremden Rüden, die in solche Rudel eindringen etc.).

In jedem Fall ist ein gewissenhaftes Monitoring zur Erfassung des Wolfsbestands, seiner räumlichen Verteilung und des Verhaltens der Wölfe eine unabdingbare Vorrausetzung für jede Form von Jagd auf den Wolf. Denn mit undifferenzierten Empfehlungen wie bei den Schalenwildarten - soundsoviel Stück pro 100 Hektar (Landesfläche) - kann kein sinnvolles Bejagungskonzept entwickelt werden. Vielmehr müssen die Abschussquoten lokal oder regional differenziert werden. Obendrein sollte mit einer Bejagung frühzeitig begonnen werden, d.h., wenn die Wolfsdichte in einem Bundes- oder EU-Land noch gering ist. Dann nämlich kann schon mit nur moderaten Eingriffen das Bestandswachstum gebremst werden bevor andernfalls vielleicht die typische exponentielle Zunahme der Wölfe einsetzt (Abb.3). Für die Existenz des Wolfes wäre eine derartige Bejagung nicht problematisch.

In jedem Fall ist ein gewissenhaftes Monitoring zur Erfassung des Wolfsbestands, seiner räumlichen Verteilung und des Verhaltens der Wölfe eine unabdingbare Vorrausetzung für jede Form von Jagd auf den Wolf. Denn mit undifferenzierten Empfehlungen wie bei den Schalenwildarten - soundsoviel Stück pro 100 Hektar (Landesfläche) - kann kein sinnvolles Bejagungskonzept entwickelt werden. Vielmehr müssen die Abschussquoten lokal oder regional differenziert werden. Obendrein sollte mit einer Bejagung frühzeitig begonnen werden, d.h., wenn die Wolfsdichte in einem Bundes- oder EU-Land noch gering ist. Dann nämlich kann schon mit nur moderaten Eingriffen das Bestandswachstum gebremst werden bevor andernfalls vielleicht die typische exponentielle Zunahme der Wölfe einsetzt (Abb.3). Für die Existenz des Wolfes wäre eine derartige Bejagung nicht problematisch.

Und „wir brauchen für die Koexistenz von Wolf und Mensch bessere rechtliche Grundlagen, in denen aber der Mensch nicht zweitrangig ist“, wie Klaus Hackländer, Vorsitzender der Deutschen Wildtier Stiftung und Professor an der Universität für Bodenkultur Wien, zurecht fordert. Und es braucht eine transparente Diskussion, was mit den großen Beutegreifern auf die Gesellschaft zukommt.

1 Natürliche Selektion ist der zentrale, von dem berühmten britischen Naturforscher Charles Robert Darwin (1809-1882) erkannte, in der Natur herrschende Auswahlmechanismus, der den fitteren Individuen (bestangepassten; in unserem Fall der scheue Wolf) einen Vorteil gegenüber den weniger gut angepassten verschafft (in unserem Fall der Menschennähe nicht scheuende Wolf).

2 Dass Jagd Wildtiere scheu machen kann, zeigt die seit Jahren praktizierte Bejagung der Schalenwildarten.

Der Titel dieses Artikels ist dem Buch „Der Wolf im Visier – Konflikte und Lösungsansätze“ entlehnt, aus meiner Sicht eines der besten zur Wolfsdiskussion (Arthesia Verlag Bozen, 351 Seiten).